这部小说的京东购买链接:

https://item.jd.com/12117191.html?dist=jd

我新开了自己的微信公众号,本小说将在那里连载,欢迎扫码关注,非常感谢:

这个链接,有更详细的介绍,众筹预告视频,及作品定位介绍视频,敬请观赏:

http://mp.weixin.qq.com/s/WEohwgcmLp0w6E88XFSWzw

作者中新经纬的专访视频:

https://v.qq.com/x/page/y0524cgi192.html

同时,也在采取大圣归来,大鱼海棠的众筹模式,大家一起来推进《青春做伴》的影视改编项目,可以当做一个好玩的创业项目。需要各方面的人才,能力,及资源:影视投资人,影视公司,编剧,导演,演员,媒体人,地推,营销,宣发,品牌,公关,文案,等等。大家以自己的资源和能力入股众筹,有钱出钱,有力出力,根据贡献,拿到相应的股份,最终通过股份,拿到更高的回报。主要演员也将基本通过海选方式产生。有兴趣的朋友,欢迎加我微信leejcheng。

目录

第二章:http://chenglijian.blog.caixin.com/archives/167347

第三章:http://chenglijian.blog.caixin.com/archives/167450

第四章: http://chenglijian.blog.caixin.com/archives/167913

第五章: http://chenglijian.blog.caixin.com/archives/168802

不负伟大的时代:http://chenglijian.blog.caixin.com/archives/168026

自序

想写一个中国式的阿甘正传,一个自由篇·爱情篇·生命篇的三部曲,第一部叫青苹果(高中篇,自由篇),写的是北京实验中学的自由自在,年少轻狂;第二部叫青春做伴(大学篇,爱情篇),写的是复旦的书香爱情,第三部叫未完的故事(美国篇,生命篇),则是从全奖出国留学写起,写生命中的各种经历与感悟:毕业后在华尔街工作;在911恐怖袭击中,在被炸的世贸大楼的办公室中,偶遇北大法学院的系花,两个人一起带着办公室里的人群冲出世贸大楼, 体会到生命的脆弱;劫后余生,与北大法学院的系花携手,琴瑟和谐,有了生命的延续;在美国两次创业,与犹太大佬合作,赚到第一桶,第二桶金;遇到美国的互联网革命泡沫;在美国IBM做战略咨询,与世界顶级企业的老大们互动;回到国内,负责创建运营一家新媒体网站;担任央企高管,因为看不惯央企的垄断与奢靡而离开;负责一家民企创业板的上市,看穿中国的股市;自己再次创业,做互联网金融;后被收购;开始从事互联网+的投资及创业孵化工作;被诊断出淋巴癌……生命在延续,故事还未完……

1

“Try to remember the kind of September。”__ Tom Jones (回忆起那样的九月,Tom Jones 的歌词)

不知道为什么,我总把这一句哼成“Try to remember the life in September.”(回忆起九月的生活)。

我第一眼看见复旦大学崭新的校门的时候,可以说是失望极了。

校门象极了我们高中的校门,当然更大一些,也更新一些,连一丝一毫历史的痕迹也找不到。门上挂着几个俗气的灯笼,拉着一条红彤彤的横幅。与这样一所有着将近九十年历史的中国顶尖的最高学府实在是太不相称了。往校门里面望过去,崭新的大橱窗里贴满了先进人物的大幅彩照,橱窗上面粘满了红艳艳的小纸花和五颜六色的彩条。

好在门楼上还缠着一些绿绿的常春藤。以后和大学同学聊起天来,大家都觉得常春藤太少了,门太新了。后来又听说,重建之前的大门就是象我们所想象的和期望的那样,旧旧的,缠满了几十年的常春藤。再后来,来美国留学,凡是好学校的建筑物,都是旧旧的,缠满了常春藤。尤其是美国著名的Ivy League (常春藤盟校),校园内的建筑常常爬满了常春藤,大多给人以森森的感觉。在其中一所学校的bulletin 里,还特别介绍了architecture conservation (建筑保护)的努力,认为“常春藤 也是历史的一部分”。我觉得蛮有道理的,有些东西,还是旧的好。常春藤与旧旧的感觉是靠几代人几十年上百年才能培养出来的,不是暴发户用钱就能买来的。但愿过了这些年,学校的常春藤长密了。但愿所有的重建,不再是新建,而是保护性的重建。

高中的哥们李钢推了我一把,大声说:“你小子又发什么愣哪!快进!快进!”

我在高中的时候有两个哥们,一个叫谭志强,他念了人大,人特别老成持重,我们都叫他老谭。一个就是李钢,他也考上了复旦。

我点点头,深深地吸了一口气,和李钢一起走进了校门。

我们高中上一届的师兄唐红军答应了要来接我们。等了一会儿,闲得无聊,我们就站在大橱窗前,看起里面的照片,读起那些人的事迹和简介。

李钢忽然笑着说:“你看,一堆老教授中间,居然还有这么个小年轻。叫什么啊?张天海。成啊,国政系教授,系主任,看上去混得不错,这么年轻,居然混到了系主任。”

我也笑着说:“是啊,整个一个,待到山花烂漫时,俺在丛中笑那感觉啊。”

正说着,唐红军来了。他领着我们往校园里走。

一路走着,我被深深地吸引住了。校园里到处可以看见一些古树,一些古旧的建筑,一些铺在地上的青石板,一些残碑,一些前辈的遗迹,象一个书香门第的世家,不再象校门,象一个张狂的暴发户。九月了,北方的一些树已经开始黄了,而这里,柳树还是绿绿的,草还是茵茵的,柳下草地上,三三两两的学生们很舒服地坐着,躺着,舒服地读着书,谈论着,争辩着,一股浓浓的书香气。

唐红军好奇地看着我问:“嗨,你小子犯什么愣呢?”

我一怔,忙收回神儿,笑笑说:“没什么。”

李钢笑着说:“别理他,他小子要是 不犯愣才怪呢。老唐,侃侃复旦吧。”

“成啊。”唐红军一边应着,一边问我们。“还记得咱们实验的校长老是要咱们‘风声,雨声,读书声,声声入耳。国事,家事,天下事,事事关心。’吗?”

我回答说:“当然。”知道他说的是我们高中时候的校长。

他笑着说:“现在的复旦是牌声,鬼声,呻吟声,声声入耳。国事,家事,天下事,干我屁事。”

“什么?!”我和李钢都大惑不解。

“以前的复旦,真的是什么人都有,主要有好好学习的,也有不少人整天想着入党提干什么的。现在,这些都是少数派了。取而代之的是三大主流派。”他接着说,“‘麻派’,‘托派’,和‘鸳鸯蝴蝶派’。”

“鸳鸯蝴蝶派好猜,自然是指谈恋爱的了。‘马派’和‘托派’难道是共产主义的两大派系,‘马克思派’和‘托洛斯基派”?”我好奇地问。

“不是,是‘麻将派’和‘托福派’。”他大笑着。

“噢,牌声是指打麻将的声音,呻吟声是不是指鸳鸯蝴蝶派?这也太损点儿了。”我有点恍然大悟,“可是,什么是鬼声呢?”

“托福派,一天到晚想着出国,整天念着外文,那可不是整天鬼话连篇,鬼声连连吗?”他还是笑着说。

“绝了。”李钢大声说。

“你们喜不喜欢打麻将?你们先歇一晚上,明晚上我带你们去瞻仰瞻仰麻派。”他问我们。

李钢极好此道,正中下怀,马上大叫:“去!去!”

我无所谓,又没有其他的事,又有些好奇。一边心里想着:“打麻将有什么好看的?”一边点点头说:“我也去。”

第二天晚上,我们跟着老唐进了学生活动中心。一进去,大大地出乎我的意料,这不是一般的打麻将。而是非正式的大学校际“麻将对抗赛”!十几面校旗乱乱地插在四周,有复旦,上海交大,同济这样几所上海顶尖的学校,这还不足为怪。赫然还有浙江大学和南京大学的校旗在内。真想问一问他们是不是真的特地从外地远道为麻将会友而来。场子中间,几十桌的麻将,哗啦哗啦的洗牌声此起彼伏,和牌的大叫声,回响在高大宽敞的学生活动中心大厅里,映着屏息静气,聚精会神打牌的大学生们,形成了鲜明的对比。不知道为什么,我觉得这场面很壮观,很激动人心。

“好象打麻将不是允许的,尤其是学生?”我有些傻傻地低声问唐红军。

“当然,这是地下的。”他象是看一个怪物似的看了我一眼,“其实,学校也知道,睁一只眼,闭一只眼罢了,成千上万的学生都在打,管得过来,抓得过来吗?你看,这是官方学生会的学生活动中心,大家拿来玩,谁也不管。”

我大吃一惊,我一直觉得年轻人打麻将是一种颓废失望的渲泻,如果真的是这样,这应该是怎样大而普遍的失望啊!

然而,这种集体的渲泻却实在是充满了感染力,李钢和唐红军都是此道高手,他们很快地加入了,连平时对此不太感兴趣的我也兴致勃勃地坐在一边观起战来。

记得高二的时候,和自己小时候的一个哥们儿周兴海一起去过一个道上的地下赌场。和那里相比,这里少了一些霸气和邪气,可是,气氛是一样的剑拔弩张,虽然没有那么大笔的输赢,却一样有一种令人喘不过气儿来的感觉,甚至有过之而无不及。也许是因为,这些名牌儿大学生们都是天之骄子,从来没有输过,谁也不服谁,谁也不愿意输,输不起。

周围有几张空的牌桌,上面摆满了香烟和酒。唐红军顺手抄了一扎啤酒,递给我。我一边摇摇头说:“戒了!”一边看了看李钢。我不由得想起我们高考之后的那次斗酒。在十几瓶啤酒下去之后,在去了四五次厕所之后,他先吐了,几秒钟之后,我也倒下了。从此以后,为了对自己发的一个誓言,我是滴酒不沾。他却是越发的能喝。他每次都激我说:“你小子一定是怕输还给我,才不敢再喝酒了。”可是,无论他如何威逼利诱,我都岿然不动,他也只好徒呼奈何。

唐红军有点儿奇怪地看了我一眼:“记得你以前挺能喝的啊?!该不是被女朋友管住了吧?”

“不是,不是。”我笑了笑说。

旁边的李钢灌了一口酒,先看了我一眼,然后拍了拍唐红军说:“你就别逼他了,他酒是真的不沾了,烟倒是抽得冲多了。”

我又笑了笑,没有说话,接过唐红军递过来的烟,点上,深深地吸上几口。在浓浓的烟雾里,呼吸着酒精的味道,听着哗哗啦啦的麻将声,我的眼睛忽然迷糊起来,我有一点儿不确定眼前的景象是否真实。我突然觉得很困,有点儿想走。可是看着唐红军和李钢那兴致勃勃的劲儿,我实在不好意思说出来。我只好随便找了个角落,坐下来,很快地就睡过去了。

我应该是被洗牌声和和牌声吵醒的。我吃力地睁开眼睛,天还是黑乎乎的。再看看四周,打牌的人好象更多了,好象又加了好几桌。我爬起来,四周烟雾腾腾的,热得我汗津津的,好不容易才找到李钢和唐红军他们。两个人都赤膊上阵了,眼睛里布满了血丝,却又及其亢奋,真有一点儿杀红了眼的味道。

我犹豫了一下,还是挤到李钢后面,趁着他打完一副的时候,赶忙说了一句:“李钢,我先撤了!”

他木木地回过头来,看了我一眼,挥挥手,然后又掉过头去,垒起牌来。

我从牌桌前抽出身,费尽九牛二虎之力才挤出人群。一出了学生活动中心的大门,一阵凉风吹来,我的头脑清醒了一点儿,浑身却觉得更乏了。我慢慢地向宿舍一步一步地挪回去。

路过宿舍边的小树林的时候,路灯下,传来了朗郎的读英语的声音。这个时候,天才有了一点点儿蒙蒙亮,我看了看手表,才五点钟。我看过去,树林里已经有了不少的晨读的人了。他们也许就是托派了吧?我回过头看了看学生活动中心那里辉煌的灯火,又看了看树林边上昏黄的路灯。真的有恍如隔世的感觉。我苦笑了一下,摇了摇头,突然觉得困极了,困得连骨头都酸得痛了。我急急忙忙地跑回宿舍,爬上了自己的上铺。可能是因为太累了,反而怎么也睡不着。耳朵里不停地回响着麻将的洗牌声,中间穿插着念英语的声音。我翻来覆去的,压得床铺呀呀的直响。

“干什么哪,这么早就折腾人,挺尸哪!”睡在下铺的舍友被吵醒了,大声抗议着。

我苦笑一下,不知道自己是早呢,还是晚呢,只好急忙道歉:“不好意思!”想起睡在下铺的这位仁兄,不禁有些好笑,此人从来没有住过校, 听说在家里面,为了给他创造一个“良好的学习环境”,父母走路都蹑手蹑脚的,实在太安静了。上了大学,宿舍里一律是八个人住一间屋子,四张上下铺的床,用他的话说是:“吵得我根本没法子睡觉!”搞得我们大家也苦不堪言。昨天第一个晚上,他老人家上了床以后,我们大家都得蹑手蹑脚,有一种战战兢兢,汗不敢出的感觉。当然,越怕出声,就越是东碰一下什么,西撞一下什么,连翻个身,床都显得格外的响。才一个晚上,他就眼圈黑黑的了。

不过,人真的是极能适应环境的。后来,没有过多久,也许是缺的觉实在太多了,这家伙一下子变得格外能睡,一沾枕头,就呼呼大睡,呼噜打得山响。怎么也搞不醒,常常误了早上的课。我们大家都相顾莞尔,如释重负。有的时候,反倒是他的呼噜搞得我们睡不着。真的是一报还一报了。

后来,来美国念研究所的时候,学校里最差,最便宜的宿舍都是一间屋子两个人住。一开始的时候,看着自己那点儿可怜的奖学金都“浪费”在宿舍的租金上,真是很有点儿心痛。很不适应。可是,到了第二个学期,入乡随俗,变得象老美一样,很注重privacy(个人隐私),连和别人share two bedroom apartment (合住两个卧室的公寓)都不愿意了, 只好搬出学校租私人的公寓去住了。

最近,和外甥聊自己在大学和在美国的研究所的一些事情,聊起了住宿的条件,颇有些喧耀美国的味道。可是,外甥告诉我:“现在,有钱人也不住在学校的宿舍里了,也自己在学校附近租民房,还尽是小俩口一起住的呢。”

我一惊,深深地感叹中国变化之大,进步之快。当然了,这些都是后话了。

“你小子,怎么还睡着哪!快醒醒!”不知道是谁在叫我。

我真的是困极了,气呼呼地把头扭向床里侧,没好气儿地嘟囔着:“困着哪。别烦我!”

“你小子够能睡的。得,咱们先走吧。”我清醒了点儿,听出是唐红军的声音,忙从床上爬起来,叫住他们:“唉,哥们儿,怎么着,牌打完了?”

一旁的李钢看了看唐红军,笑着说:“打了一天一夜,才完了第一轮儿,一会儿才开始下一轮儿。我们打完了,到处找你没找着,只好到这儿来找找你。我估计你一定在这儿挺尸呢。果然不出所料。你小子要撤也不跟哥儿几个说一声儿,太不够意思了吧?”

我有点儿哭笑不得地说:“我可是特地跟你说了,你小子打得晕晕的,肯定是没听见。”

“得了,别再浪费时间了。我们要去买点儿夜宵吃,来看看你去不去。”唐红军笑着说。

我这才觉得肚子咕咕地响得厉害,急忙跳下床,说:“去去。”

我们走出宿舍,我这才注意到外面的天已经很黑了,看看表,已经九点多了。我伸伸舌头,问他们两个:“从昨晚上,一直打到现在?没吃,没喝,也没睡?!”

“这是小菜儿。”李钢又笑着说。“只要有牌打,几天几夜连轴转也没问题。”

“不过不吃可不行。”唐红军拖着我们两个就往外走,“别磨磨噌噌的了,行不行。再磨噌,吃的都没了。”

“对呀,这么晚了,学校食堂还有卖吃的吗?”我一边快步跟上,一边问。

“学校食堂当然早就没了,当然是去吃个体户的了。”唐红军拉着我们一路小跑。

“那着什么急啊?”李钢嘟囔着,“总不至于个体户都这么早就收摊吧?现在正好是刚下晚自习,大伙都要吃夜宵,谁会急着收摊呢?”

“你小子去了就知道了。哪儿这么多废话呢?”唐红军笑骂着,一个劲儿拉着我们一路小跑。

我们三个呼哧带喘地跑到了学校的东侧门外。

也许是太饿了,我觉得好香。茶叶蛋的卤香,煎饼果子的蛋香,和着重油炒面的油香,搞得我食指大动,恨不得扑上去,每样东西都来他一大碗。

可是唐红军却拉着我们排在最长的一队,远远的,居然看不清是卖什么的。

排了一会儿,李钢实在忍不住了,问唐红军:“咱们换个地儿,成不成?我实在是饿得不行了。”

我也深有同感,大叫:“没错,虽说人多的摊儿肯定好吃,可现在还是先填饱肚子要紧。”

唐红军笑眯眯地压低嗓门,有点儿神秘地说:“这个摊子老板做的臭豆腐特别地道,这还不算什么,他的女儿更是有名的豆腐西施。不少人就是专门来看人的,吃还算其次。不过,老爷子脾气特别大,有谁要是讲话大声了点儿,或者是多看了他女儿一眼,他马上收摊儿,闯祸的人每一次都成了众矢之的。搞来搞去,搞得大家都战战兢兢,哆里哆嗦的。而且,他老人家一天就带一定量的料,卖完了就收摊,有钱也不赚了,每天晚上,都是他的摊儿收得最早。”

“还这么多讲究哪!”李钢感叹道。

“嘘!”我们前面的一个人怒气冲冲地转过头来,制止李钢。

我和李钢吐了吐舌头,没敢再出声儿。我远远地看过去,摊子前果然静悄悄的,和周围其他铺子熙熙攘攘的样子成了鲜明的对比。

又走近了些,总算可以依稀看得见豆腐西施了,看不太清楚,满清秀的,挺白皙的小家碧玉的样子。

正挺着脖子想再看清楚一点儿,唐红军拉了拉我们,又用手把我们的头压低。于是,我们一路低着头,屏着息,向摊子前一步一步地挪过去。

好不容易熬到了,我学着唐红军的样子,使劲忍住没有抬头,一边低声地对豆腐西施说:“买十块儿。”一边递过钱去。豆腐西施用手接过钱去,觉得她的手白白的,纤纤细细的,倒是挺好看的。

我拼命忍着不抬起头,学着唐红军的样子,挪到老头的面前,伸手接过盛着臭豆腐的纸盘子。

然后倒退着走开。到最后我实在是忍不住了,还是抬起头看了她一眼。紧张得出了一身汗,然后,又觉得挺不值得的,人是挺美的,“可也不值得费这么大的劲儿啊。”我心里想。

我们三个人挤出摊子,李钢才大舒了一口气,大声说:“也就是一般的漂亮人儿吧,不至于这么大张旗鼓的吧?”

我大表赞同:“没错,没值回票价。”

唐红军笑了笑,说:“我知道你们两个人都有了主儿了,当然不象我们这些孤家寡人的。有几个漂亮女生能考上咱们学校的?只好矮子里拔将军了。”

我听了,心里一动,没有搭腔。

李钢笑嘻嘻地问:“老唐,你是不是看上了?!”

唐红军有点儿不自然地笑了笑,说:“得,别拿我开逗。快趁热吃吧。”

看着唐红军的样子,又看见李钢还想接着开玩笑。我急忙拉了拉李钢,说:“先尝尝吃的吧。”

“真的特地道。”唐红军又恢复了常态,笑着说,“冷了就没味道了。”

这是我第一次尝臭豆腐,说是要尝尝,可闻着那股恶臭,却怎么也咬不下去。犹豫了半天,才闭着眼睛咬了一口,几乎是囫囵吞枣。

睁开眼,看见唐红军正闭着眼,细细地嚼着,享受着。我这才学着样,小小地咬了一口,慢慢地咀嚼着,品着味道。这才觉得,浓臭的后面,一入口,是油炸的外皮的脆香,里面,嫩嫩的,豆腐的卤香,和着微辣的调料,真的是回味无穷。

我和李钢几乎是异口同声地大叫:“值了!”

我们很快地吃完了,李钢看了看表说:“牌局得过一会儿才开始。老唐,咱们干点儿什么?”

唐红军想了想,摇摇头:“我也没什么节目,随便晃晃吧。”

于是,我们无所事事地在学校里乱逛起来。

走着走着,我忽然发现,绝大多数的同学都下了晚自习,向宿舍走去,却有一些同学,匆匆地向第三教学大楼赶去。

我好奇地问:“老唐,这么晚了,他们去哪儿啊?”

“噢,尽是些托派的人,当然是去托派根据地了。”唐红军回答说。

“哪儿?”李钢问。

“地下听音室。”唐红军说。

我又一次被震惊了。这是一个庞大的那个年代留下来的防空洞。里面密密麻麻地摆满了一排又一排的桌椅,却没有一个空位子,不少的人正焦急地等待着空位。每一个小小的桌子上都摆着一个破旧的录音机,连着一个破破烂烂的大耳机。这么大的地方,这么多的人,却静得可怕。每一个人都聚精会神地戴着大耳机,屏着气,伏着身,听着,写着。偶尔,有几声录音机啪啪的开关声和吱吱的倒带声,显得格外的响亮,刺耳。

我们三个人几乎是一步一步蹑手蹑脚地倒退着出来的。突然,李钢碰了一下门把手,我可以感到无数双愤怒的眼神射向我们,这种无声的谴责真的是太让人受不了了。我们简直是落荒而逃了。逃出来好远,我们才长舒了一口气。李钢大叫:“好家伙,真受不了!”

我挺好奇地问:“这年头,谁没有自己的袖珍录音机啊?干吗到这儿来听音呢?”

唐红军笑着说:“原因还不少呢。第一,这儿有不少外语录音带子,要么一套特别贵,要么外面根本买不到,象全真托福听力试题,在这儿可以凭学生证借。第二,这儿特别安静,可谓难得一方净土。第三,这儿可以熬夜。”

“对呀,我还纳闷呢,怎么这么晚了,这一帮人干吗还往这儿赶呢。”李钢说。

“白天,这儿根本就没空位。听说,常有为抢位子打起来的。”唐红军说。

“至于的吗?”李钢问。

“当然。比如吧,有的人去食堂买个饭,留下书包想占着位子。也就十几分钟吧,回来位子就没了。后来,不少人索性带了干粮来,不走了。”唐红军说。

“那上厕所呢?”我也乐了,笑着问,“总不至于一直憋着吧?”

“所以,经常就几个哥们儿,姐们儿,或者一对情人一起来。互相看着位子,轮着上厕所。”唐红军笑着说。

我和李钢都笑了。

笑过了,我才问:“好象没过期的全真托福听力试题是保密的?你说的托福题是不是已经解密的过期题呢?”

“听说不仅有解密的过期题,还有不少是正在用的题库里的。”唐红军回答说。

“可能吗?”我有点儿怀疑。

“嗨,这有什么,复旦是一个托福考点儿,近水楼台先得月吧。”唐红军说,“其实,外面的那些托福补校更有做得出格的,偷录了考题马上当教材高价卖,要不,咱们中国人托福怎么能考得那么高呢?”

我点点头。李钢接着问:“唉,你刚才说地下听音室里头难得安静。怎么着,自习教室和宿舍都不行吗?”

“你们俩儿怎么那么多问题呢?整个儿一‘十万个为什么’。得,我带你们去个地儿吧。去了你们就明白了。”唐红军诡异地笑笑。“反正就在咱们回‘赌场’的路上。”

这是一个挺别致的小园子,叫燕园。草丛里,小树林里,人影闪烁,男女的欢笑声,呢喃声,甚至是呻吟声,不绝于耳。

“明白了吧?”唐红军大笑,“鸳鸯蝴蝶派那真的是无所不在了。这个燕园,离宿舍挺近的,所以人气特旺。那边还有个曦园,远了点儿,人也不少。要说光占这两个园子吧,也就算了。可是,现在,自习教室,大庭广众之下,他们这帮人也动不动就亲热。最糟的是,常常宿舍会被占用。比如说罢,我们宿舍有个哥们现在正谈在水深火热之中,搞得我们大家是有家不能回,整个白天,整个晚上地在外面飘着。还好,现在,还没要求过夜呢。”

李钢笑着说:“这人也太不够意思了,一个人快活,搞得同宿舍六七个哥们儿没地方去。”

“嗨,人家也实在是可怜,情到浓处,总不至于真的在自习教室或者园子里更上一层楼吧?”唐红军笑着说。

“不能到女生宿舍去吗?”我问。

“所以说,如果,男女方,两个宿舍里如果只有一对谈恋爱的话,还算不错,起码两个宿舍可以轮着来,有一半的日子可以过。如果,有两对。那真的就没法过了。”唐红军说。“话又说回来了,复旦这样的名校,女生紧俏,女生是全民皆谈恋爱,所以女生宿舍排期更难。”

“这么夸张?”我笑着问。

“绝无半点夸张。”唐红军还是笑着说,“而且这不是我说的,大家都在传,上海高校的女生是:交大无美女,师大无淑女。”

“复旦呢?”李钢问。

“复旦无处女。”

我的心里一动。

我新开了自己的微信公众号,以后我的文章会在那里首发,欢迎扫码关注,非常感谢:

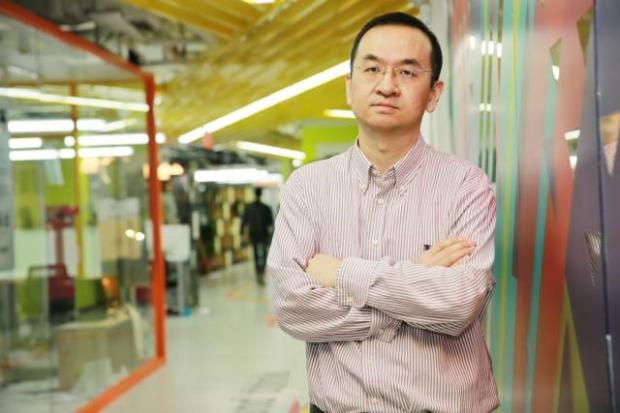

我的简介:

程励箭,自由而无用发起人, 互融资本创始合伙人, 主要从事创业孵化及天使投资,并任北京大学EMBA班兼职讲师,讲授创业辅导课。曾在美洲银行等华尔街金融公司工作。后在美国创业两次,一次为智能卡行业门户,一次为生物医学行业垂直网站,均成功出售退出。曾任IBM美国公司战略咨询高管,架构委员会成员,为花旗银行,汇丰银行,高盛,美林证券,沃尔玛,亚马逊,雅虎等提供战略,业务及技术咨询服务。曾任财经CTO。曾经负责华润集团电子商务,大数据,互联网等创新业务的拓展及独立分拆上市工作。任高伟达的副总经理,负责其创业板上市工作,并成功在创业板上市。后在国内创业,主业为互联网金融,P2P,众筹,成功出售退出。

目前关注人工智能,影视,相关博文:

《青春做伴》影视:http://mp.weixin.qq.com/s/6A5QiGlrT6SDQsYuV8e61Q

人工智能:http://chenglijian.blog.caixin.com/archives/168026

我的微信:leejcheng

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号